外賣盛行的年代,塑膠微粒如何傷肝?分享四種科學證明的有效防護方法

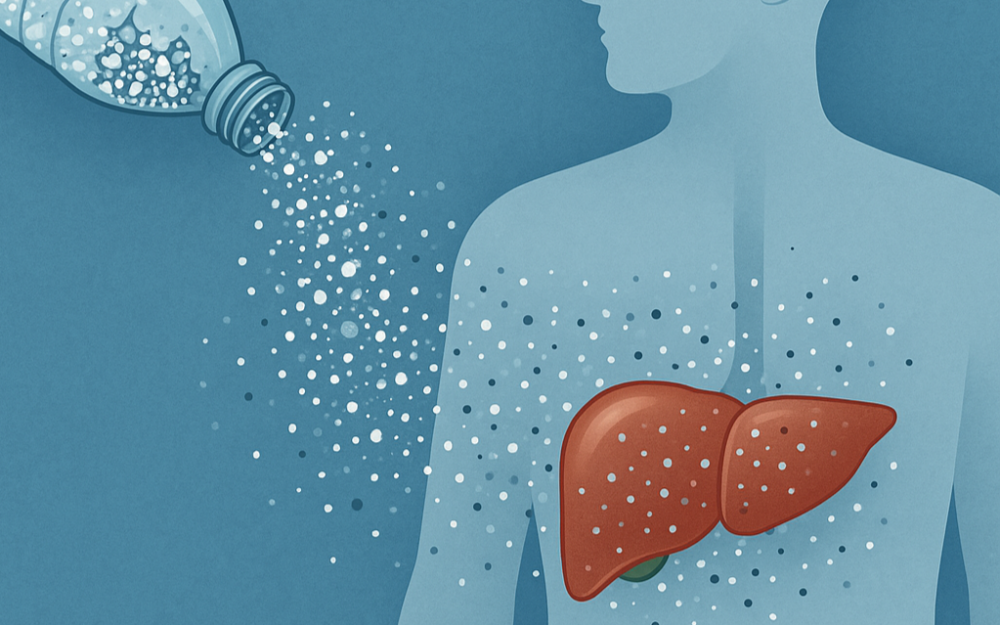

(美南新聞韋霓特稿)在這個外賣盛行、便利至上的時代,塑膠早已滲入我們生活的每個角落:一次性餐盒、外帶咖啡杯、寶特瓶飲料、食品保鮮膜……幾乎無處不在。問題在於,這些塑膠不會隨著消費而消失,它們在環境中逐漸分解成塑膠微粒(microplastics)與更細小的奈米塑膠顆粒(nanoplastics),進入空氣、水源、食物鏈,最終被人體攝入。

近年來,國際權威期刊如《Nature》、《Science》與《The Lancet》陸續刊登研究,證實塑膠微粒已被檢測出存在於人體的血液、肺臟、胎盤、甚至心臟與肝臟組織。這意味著塑膠微粒不再只是「環境問題」,而是赤裸裸的健康隱憂。

肝臟:塑膠微粒攻擊的「第一道受害者」

肝臟是人體最重要的解毒工廠,每天處理來自腸道的養分與毒素。當塑膠微粒隨食物或飲水進入體內,部分顆粒能通過腸道屏障,隨血液循環到達肝臟,對它造成以下影響:

1. 引發慢性發炎

研究指出,塑膠微粒會在肝細胞周圍堆積,活化免疫反應,長期下來導致慢性發炎與肝臟纖維化。

2. 氧化壓力增加

微粒在細胞內釋放自由基(ROS),導致氧化壓力升高,損傷肝細胞DNA與蛋白質,加速老化。

3. 脂肪代謝紊亂

部分動物實驗顯示,塑膠微粒干擾脂質代謝,增加脂肪肝的風險。

4. 可能影響解毒功能

肝臟的酵素系統需維持精細平衡,而塑膠微粒可能干擾相關基因表達,使解毒效率下降。

換言之,肝臟不僅要處理酒精、藥物和日常代謝廢物,還被迫承受這種「隱形垃圾」的長期壓力。

腸肝軸:從腸道保護肝臟

科學界強調「腸肝軸」的概念,也就是,腸道健康與肝臟功能密不可分。塑膠微粒往往先破壞腸道屏障,讓有害物質更容易進入血液。

益生菌的保護作用: 多篇國際研究(如《Frontiers in Microbiology》2023年報告)指出,乳酸桿菌(Lactobacillus rhamnosus)與其他乳酸菌能:

增強腸道黏膜屏障、維持腸道菌相多樣性、減少炎症因子的釋放。這些作用間接降低塑膠微粒對肝臟的衝擊。

科學支持的護肝方法

除了減少塑膠來源,我們還能透過營養與生活方式來加強防護:

1. 抗氧化物

多吃天然富含抗氧化物的食物,如藍莓、綠茶、多酚類、番茄、莓果、葡萄、深綠色蔬菜等,能中和自由基,減少肝細胞受損。

2. 褪黑激素(Melatonin)

褪黑激素不僅是睡眠激素,研究指出褪黑激素具有強大的抗氧化與抗發炎效果,對減緩肝臟氧化壓力有幫助。

3. 乳薊素(Silymarin)

乳薊素是來自乳薊草的天然成分,臨床研究已證實能穩定肝細胞膜、促進肝臟再生,對應對毒素傷害尤其有效。

4. 益生菌與發酵食品

每日適量攝取含益生菌的食物,如優格、泡菜、天貝、納豆、康普茶,有助於維持腸道平衡,保護肝臟。

我們能怎麼做?日常防護指南

1. 減少一次性塑膠:少用塑膠吸管、餐盒,改用玻璃或不鏽鋼容器。

2. 避免高溫塑膠容器:不要用塑膠盒加熱微波,避免釋出更多微粒。

3. 選擇過濾飲水:少喝瓶裝飲料、外賣咖啡。用環保的玻璃瓶或是不鏽鋼水瓶裝水,使用可過濾微粒的濾水設備。

4. 多吃護肝食材:深綠色蔬菜、莓果、堅果、魚類,番茄、葡萄,為肝臟提供抗氧化支持。

5. 養成好睡眠習慣:讓褪黑激素自然分泌,減少夜間肝臟負擔。

改變生活習慣守住健康

塑膠帶來便利,但代價正逐步浮現。從「外帶一杯咖啡」到「晚餐的保鮮膜」,我們無時無刻不在與塑膠共生。科學已揭示,這些微小卻持久的顆粒會積聚於肝臟,影響肝臟的解毒與代謝。

好消息是,我們並非無力可回應。透過改變生活習慣、選擇合適的營養支持,積極保護腸道與肝臟,我們仍有機會減少塑膠微粒的傷害,為自己守住一份健康的底氣。

推薦閱讀

告別「久坐危害」,重啟你的健康密碼

有需求就有計劃!聯合健保提供實用醫療保障,牙科、住院、短期健康保險全面承保,多族群皆適用

聽過「大腦的神奇養料」?如何自然提升? BDNF 的驚人潛力

找回平衡: 長者與上班族如何面對身心壓力

逆齡有道:五大類抗衰老食物讓人顯年輕

在國際權威的鑑定中獲得不凡成績,Cixi音樂教室的學子贏得ABRSM肯定

#塑膠微粒 #護肝行動 #腸肝軸 #益生菌力量 #乳薊素 #抗氧化養生 #健康新研究